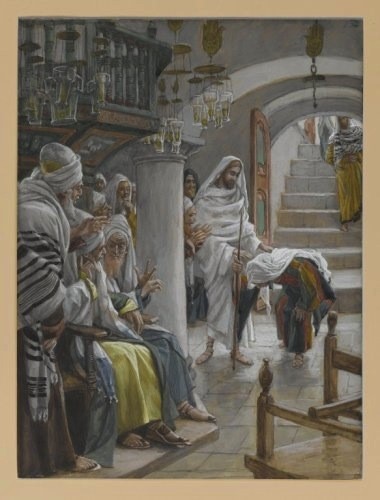

В Церкви в Неделю 11-ю по Пятидесятнице читают евангельскую притчу о немилосердном должнике (от Матфея гл 18:23-35). Мыслями на эту тему поделился клирик Ризоположенского женского монастыря села Люк (Удмуртия) иеромонах Ефрем (Метс).

Долг в 10 тысяч талантов

«Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». (Мф.18:23-24)

Талант был крупнейшей денежной единицей, равной шести тысячам динариев или драхм. Сумму в 10000 талантов даже среднее государство не могло себе позволить, что уж говорить об одном человеке?! Тогда откуда такая сумма взялась в долг? Я думаю, что образ «10000 талантов» означает нечто, чего нельзя купить, т.е. это бесценность, которая находится за пределами человеческих сил. Например, в Псалтири находим такие слова:

«человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления души их, и не будет того вовек». (Пс.48:8-9)

Или Христос риторически спрашивает:

«Какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мк.8:37)

Другая сторона долга в 10000 талантов означает, что должник постепенно брал, но не отдавал, лучше сказать, что не считал нужным отдавать, всё присваивал себе. Но предстояние пред Царём, лучше сказать угроза смерти показала, что всё дарованное было потрачено не туда. Тут есть параллель с притчей о зарытом таланте. Это мировоззрение связано с отрицанием того, что жизнь – это бесценный дар, но дар, за который нужно ещё и нести ответственность.

Если Вы услышите от человека поговорку «Моё тело – моё дело» или «Я никому ничего не должен», то знайте, что Вы столкнулись именно с таким мировоззрением.

Смерть покажет, что ничего твоего нет вообще: «ибо прах ты и в прах возвратишься». (Быт.3:19)

«тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу». (Мф.18:26)

«Всё тебе заплачу» — говорит раб в бреду

Он не может вернуть бесценное, не может оправдаться делами, фактически он обещает, что вернётся в прошлое и проживёт жизнь правильно. Это как алкоголик с похмелья, который говорит, что он пить больше не будет и «золотые горы» обещает, лишь бы стало легче, но когда оправится, уже опять бежит напиваться.

Так и этот должник ведёт себя. Очень важно, что должник признаёт такую сумму долга, не говорит, что брал меньше. Чаще всего в сумме 10000 талантов видят множество грехов.

Вот свт. Феофан Затворник пишет:

«Взгляните, понаблюдайте за сердцем вашим в продолжение небольшого времени и увидите, что в нем делается: получили неприятность – рассердились; встретили неудачу – опечалились; увидели равного себе, готового занять высшее место, – начинаете завидовать; подумали о своих совершенствах – заболели гордостью; человекоугодие, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть так и поражают бедное сердце».

Но проблема в том, что человек может не признавать эти сердечные движения грехами, но они копятся в сердце и именно с этим грузом придётся идти в вечность.

… и Господин долг простил ему

«Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». (Мф.18:27)

Милость Царя была обусловлена ещё и тем, что должник был готов хоть что-то сделать, несмотря на невозможность фактически вернуть долг.

Задолжавший раб, действительно, явил сначала свое покаяние, а затем попросил Государя потерпеть на нем. Он ведь мог просто уйти в уныние от одной мысли о такой сумме долга, впасть в отчаяние и застрелиться. Но он готов менять себя, а значит ситуацию.

Потому и говорит

Отдай мне, что должен

«Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен». (Мф.18:28)

Так часто бывает, что с человеком случается чудо, но он всё объясняет или своим умением, хитростью, опытностью, случайностью и т.п. Таким образом, его сердце становится ещё более жёстким, надменным и высокомерным.

Он вообще мог считать Царя за дурачка, который снова дал ему шанс жить, но жить осмысленно и внимательно, не транжиря время на что попало, как это делала девочка из «Цветик-семицветик» или бабка из «Золотой рыбки».

Но тут же должник встречает теперь своего должника, т.е. человека, который нанёс ему незначительную обиду – образ 100 динариев. Вся злоба вспыхивает в его сердце, и он не прощает этот долг, а сажает должника в тюрьму. Тот, у кого осталось хоть сколько-нибудь несожженной совести, устыдится при таких воспоминаниях, и ослабнет его рука, гонящая малых должников его.

…не надлежало ли и тебе помиловать товарища?

«Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (Мф.18:32-33)

Можно задать вопрос:

А почему я должен выстраивать отношения с другими так, как выстраивает Царь со мной?

Он захотел мне простить – это его дело, а я своим должникам не хочу прощать – это моё дело. Поскольку человек сотворён по образу Божьему, то он и должен всячески подражать Богу, жизнь не по заповедям противоестественна нашей душе. Ничто так не уподобляет нас Богу, как то, когда мы прощаем людей злых, которые обижают нас.

Тот, кому прощается большой долг, тем самым обязывается простить и другим небольшие долги. Но люди злы и в погоне за житейскими благами часто поступают вопреки всякой логике и здравому смыслу. Поэтому то, что изображается в притче, встречается весьма часто в обыденной практической жизни.

«И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». (Мф.18:34-35)

По большей части люди готовы примириться, но не прощать, т.е. подавить обиду глубоко в сердце, думая, что совершили акт прощения. Потому Христос добавляет «от сердца», т.е. в подсознании не должно остаться никакого злопамятства, иначе это будет лицемерие. Подлинное христианское прощение всегда исходит из милосердия, а не из других мотивов, коих может быть множество. Этому нужно долго и упорно учиться.

Свт. Тихон Задонский замечает ещё одно обстоятельство:

«В притче приводится мысль, что прощеный грех может вернуться обратно. Эта притча не иное что значит, как то, что питающему гнев на ближнего своего и согрешений его не прощающему, не только не будут прощены грехи Богом, но и прежние его прощеные грехи будут возвращены и вспомнятся. Ибо царь тот милостивый простил было должнику тому долг, но за немилосердие его, по отношению к брату его проявленное, снова возвратил его долг и предал мучителям для истязания долга».

Иеромонах Ефрем (Метс)

Евангелие дня: текст

В неделю 11-ю по Пятидесятнице в храмах звучит отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, стихи 23-35:

- Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;

- когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;

- а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;

- тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

- Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

- Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что́ должен.

- Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

- Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

- Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.

- Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;

- не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, ка́к и я помиловал тебя?

- И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

- Та́к и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.