Не зарывай свой талант! – говорим и слышим мы в нашей повседневности. Но откуда взялось это выражение и что на самом деле оно означает? В 16-й воскресный день по Пятидесятнице в храме читают евангельский отрывок от Матфея(25:14-30), посвящённый притче о талантах. Давайте разберёмся в этой бизнес-притче.

Евангелие воскресного дня

Один господин, отправляясь в другую страну, дал своим рабам таланты. Талант – это мера веса серебра, примерно 25-30 килограмм.

«И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился». (Мф.25:15)

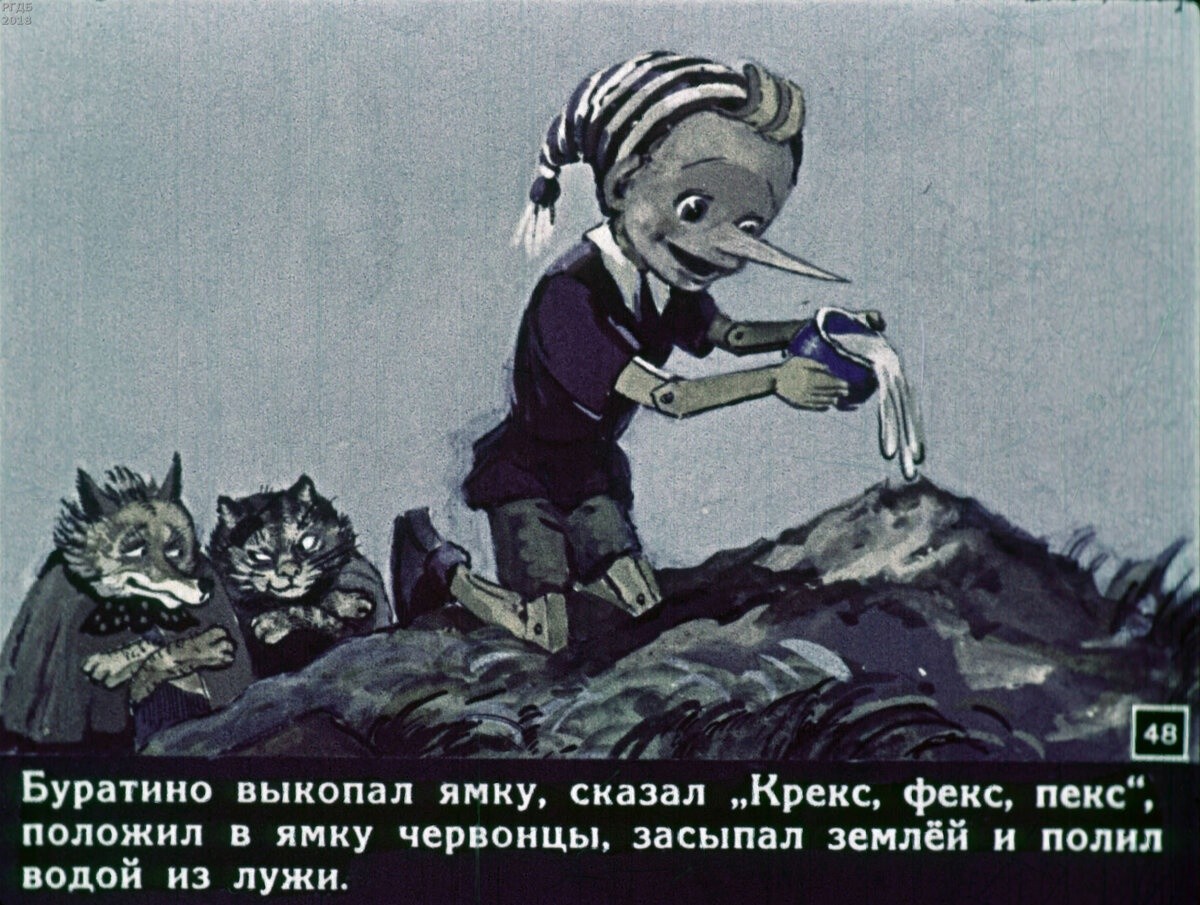

Задача рабов вложить серебро в выгодный бизнес и заработать больше для господина. Всё, казалось бы, просто. Первый раб умножил капитал в два раза, и второй раб тоже умножил капитал в два раза. А вот третий раб «получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». (Мф.25:18)

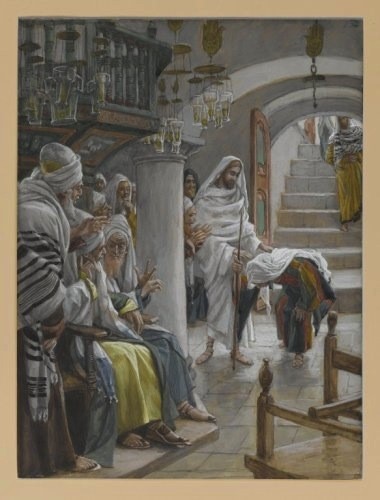

Приезжает господин и требует отчёта у рабов.

«И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».

(Матф.25:20-21)

Те же слова слышит раб, умноживший вдвое два таланта. В общем, молодцы! Доверия вам больше, власти больше и к господину ближе. А теперь смотрим внимательно на диалог с рабом, зарывшим свой талант.

«Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое».

(Мф.25:24-25)

Этот раб начинает объяснять господину, почему он не занялся бизнесом и не заработал больше. Он говорит хозяину: ты, мол, полный отморозок и беспредельщик: чужое забираешь, насилуешь людей и никого не жалеешь. Я вообще не хочу с тобой связываться, боюсь тебя, поэтому на тебе твой талант серебра и отстань от меня. Что же отвечает ему господин?

«Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью».

(Мф.25:26-27)

В греческом подстрочнике буквальный перевод не «лукавый и ленивый», а «злой и боязливый», что не противоречит нашему переводу, а очень хорошо дополняет. Господин обнаруживает корень и источник причины действий этого раба: зло, страх, лукавство и леность.

Это очень важный момент.

Когда змей искушал Адама и Еву в Раю, то первое, что он сделал, так это извратил образ Бога в их умах. Лукавое богословие рождает лукавую практику, т.е. грех. Змей внушил первым людям, что Бог не Друг, а враг, отчего и произошла трагедия. Поэтому важно понять, почему именно таким страшным видит господина этот раб?

Есть в психологии один из видов когнитивного искажения, который называется «проекция».

Суть этого искажения заключена в том, что человек приписывает окружающим людям свои мысли, чувства или иные переживания, которые он не может увидеть и признать в себе. Т.е. этот раб смотрит на господина, а видит самого себя в нём, но не может понять этого. Его внутренний мир проецируется на господина, он не видит своих границ и как бы сливается с другим человеком.

Такое состояние доходит обычно до паранойи, если человек с этим состоянием не борется через покаяние. Как говорит свт. Иоанн Златоуст об этом рабе:

«Несчастный и жалкий, неблагодарный и беспечный! Надлежало бы тебе обвинять себя в праздности, и тем несколько уменьшить прежний грех твой, а ты вознёс обвинение на господина – и удвоил, вместо таланта, грех».

Так ленивые и грешные люди обычно представляют Бога жестоким и несправедливым, не имея, по греховности своей, чувства сыновства своего пред Богом.

Далее господин его обличает в том, что если ты на самом деле считаешь меня таким жестоким отморозком, то по логике ты должен был сделать всё, чтобы я не наказал тебя, например, отдать талант другим рабам, чтобы они помогли тебе умножить его. Но ты поступил иначе потому, что ты ленивый лжец, который ещё и господина обвинил в своих проблемах и грехах.

То же самое сделал Адам в Раю, когда сказал Богу: «жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». (Быт.3:12) Т.е. он согрешил, но виноваты все, кроме меня. Самооправдание является самым тяжким грехом, поскольку закрывает от человека покаяние. То, что господин не таков, каким видит его раб, видно, как щедро он наградил двух верных и усердных рабов, всё больше давая им власти и имущества.

Господин в притче, это, конечно же, сам Бог.

По мнению практически всех святых отцов талант означает какой-либо дар Божий. Этот дар нужно умножать, но при этом понимать, что дар должен служить непременно только Богу, а через Бога ближним. Обратите внимание, что раб не носит талант с собой, но зарывает его в землю, как самое ценное сокровище.

Видите, как смещается акцент с Бога на дар Божий. Такое неправильное отношение Христос обличает такими словами:

«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

(Мф.7:22-23)

Т.е. не дар Божий ценность, а отношение с Богом главная ценность. Бог – цель, талант – средство. Нельзя путать!

Прп. Анастасий Синаит видит в зарывании таланта тех, кто «посчитали самих себя праведниками и подумали, что именно за такую праведность они и обладают дарами. Омраченные гордыней и ослепленные ею, они там, в другой жизни, лишившись подобного дара, идут в геенну».

Свт. Григорий Двоеслов так видит эту ситуацию:

«Если ты сознаешь себя человеком грешным, то верно только одно: чтобы ты не отгонял от себя Господа! А люди, видящие, что они слабы, и по этой причине не желающие улучшать ни нравы свои, ни образ жизни, подобны тем, кто допускает, что он грешен, и при этом отгоняет Господа. Они убегают от Того, Кого должны бы были освящать в себе; словно в смятении, даже умирая, они страшатся жизни».

Можно ещё затронуть одну проблему.

Часто мы не понимаем, сколько же талантов нам дано. Например, перфекционизм возникает оттого, что человек имеет два таланта, а думает что пять и ставит себе неадекватные цели, а не выполнив их, впадает в уныние. Невротическое самобичевание происходит именно в таком искажённом состоянии.

Потому и важно искусство маленьких шагов, дабы нащупать собственные духовные границы.

И заканчивается притча такими словами:

«итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»

(Мф.25:28-30)

Ну, и закончу словами еп. Мефодия Кульмана:

«Достойно внимания, с какой радостью являются к господину усердные рабы. Их совесть спокойна; они исполнили свое дело, кто как мог; в чувстве благодарности к своему господину, который доверил им свои капиталы, они не себе, а ему же приписывают успех своих трудов, — каждый говорит: ты дал мне и я приобрел. Значит, если бы ты не дал, я бы ничего не приобрел. Так смиренно смотрят и праведники на свои дела: не я, а Благодать Божия сделала это, говорит апостол Павел. Мы рабы ничего не стоящие…

Таким праведникам и смерть не страшна: она для них — конец трудового дня; не страшен и суд Божий, ибо их сердце предчувствует, что они услышат от Господа столь вожделенное: войди в радость Господина своего, «получите то, чего око не видало, ухо не слыхало, и что не приходило на сердце человеку. Для них не может быть награды более этой, потому что быть с Господом и видеть радость Самого Господа есть самая высшая награда».

Автор: Иеромонах Ефрем (Метс)

Текст евангельского отрывка

Мф.25:14-30

- Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:

- и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

- Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;

- точно так же и получивший два таланта приобрел другие два;

- получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

- По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

- И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них.

- Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

- Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них.

- Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

- Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпа́л,

- и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое.

- Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпа́л;

- посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;

- итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,

- ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то́, что́ имеет;

- а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!