Многие из читающих покаянные молитвы часто останавливаются на непонятных современному человеку словах. Особенно смущают именования грехов, в которых молящийся кается, но… не понимает, в чем именно. Например, мшелоимство.

Почему мы не понимаем?

Во времена, когда свв. Кирилл и Мефодий перевели богослужебные тексты с греческого, славянский язык был и богослужебным, и разговорным, значит – всем понятным. Но прошли столетия, и «церковно-славянский» остался в храме, а «разговорный русский» изменился, в том числе – перестали употребляться некоторые слова, к числу которых принадлежат и именования некоторых грехов.

Что такое мшелоимство?

Это славянское слово, происходящее от «мшель», что означает «прибыль». Пожалуй, суть этого греха лучше всего передает слово, распространенное в советские атеистические времена: «вещизм», то есть желание приобретать как можно больше предметов обихода, нужных и не очень, и даже совсем не нужных.

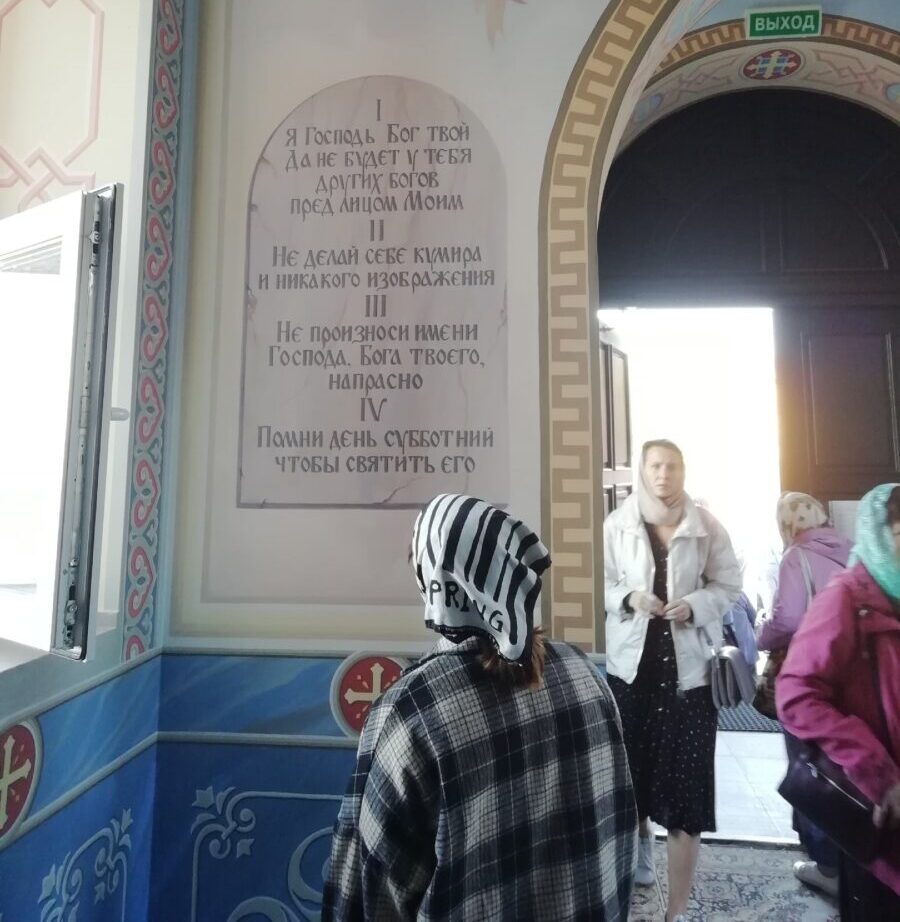

Мшелоимство = шопоголизм. Фото iberita.review

Ныне есть и еще один термин для этого греха – от английского слова «shop»–«шопоголизм», по аналогии с «алкоголизмом». Опасность греха, обратившегося в страсть, то есть непреодолимую тягу – в том, что помещение в центр своей жизни неодушевленных предметом, по сути, делает их идолами, объектами поклонения.

О мшелоимстве не раз высказывались святые отцы, монахи и постники, особенно советовавшие избегать этого греха инокам. Их советы, конечно, пригодятся и мирянам. Вот, например, высказывание прп. Паисия Святогорца, который обращает внимание даже на пожелания вроде бы невинные, даже полезные:

«Само по себе сердечное пожелание не является злым. Но вещи, пусть даже и не греховные, пленяя частичку моего сердца, уменьшают мою любовь ко Христу. Если я желаю получить что-то полезное, например, книгу, и это полезное пленяет частичку моего сердца, то такое пожелание недобро. Почему книга должна пленять часть моего сердца? Что лучше – хотеть книгу или вожделевать Христа»

А вот что говорит протоиерей Сергий Правдолюбов о мшелоимстве бедных:

«Один старый батюшка объяснял это слово от прилагательного «замшелый» – поросший мхом: заплесневелый хлеб в хлебнице, старое молоко в холодильнике, прогорклая крупа, которую хранили «на черный день», старые ненужные вещи – всякое бессмысленное и разорительное накопительство в духе Плюшкина. Это часто бывает грех корысти не только богатого, но и бедного».

А если уж говорить о литературных героях – типичный мшелоимец, конечно, гоголевский Акакий Акакиевич из повести «Шинель», поместивший смысл своей жизни в единственный предмет одежды…

Другие «непонятные грехи»

Вот какие упоминания о них можно найти в молитве повседневного исповедания грехов, которая читается во время вечернего правила.

- «Тайноядение», то есть буквально тайное, скрытное вкушение пищи. Душу мирянина очень греют замечания богословов о том, что «тайноядение» есть грех преимущественно монашеский: это вкушение пищи тайком, в своей келье, а не за братской трапезой. Однако, «тайно яст» также любой, кто вкушает «вкуснятину» тайком от ближних, не желая делиться, тот, кто вообще чревоугодничает тайком, стыдясь этой страсти (при этом прилюдно удивляется – как, мол, ничего не ем, а лишний вес все растет). Одним словом, ставшие мемами в Сети ночные походы к холодильнику – это не смешно, а, как видим, грешно.

- «Многостяжание». Грех похож на мшелоимство, но не совершенно тождественен ему. Это желание не только вещей, но вообще богатства, достатка. Зачастую в гонке за «местом в жизни» человек становится одержим страстью, которую психологи именуют «трудоголизмом», когда смыслом жизни становится работа ради материальных ценностей. А царь и пророк Давид о многостяжательном пишет так: «Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет» (Пс. 38:7). Грустно видеть, когда человек «всуе мятясь» проводит жизнь, посвятив ее тленным «сокровищам», и отходит в вечность духовно бедным.

- «Скверноприбытчество». Это получение доходов «скверным», то есть греховным, нечестным путем. Не только преступным, например, через взятки или хищения. Скверноприбытчеством можно назвать систематическое недобросовестное исполнение своих обязанностей на рабочем месте – ведь зарплату человек получает аккуратно. А вот если работник трудится добросовестно, но работодатель задерживает выплаты – «скверноприбытчик» уже он. Грех этот – проявление страсти сребролюбия.

Почему же не перевести на русский язык все эти, и некоторые другие непонятные термины?

Да потому, что зачастую современный язык не имеет достаточно ёмких эквивалентов славянским словам, что позволило бы точно передать смысл, которые вкладывали в названия грехов наши предки. Так что, осваивая их наследие – богослужебные тексты – остается лишь стараться сделать так, чтобы непонятных слов не осталось.

Для этого нужно выяснять их значение. После чего может оказаться, что речь идет не о каких-то «исторически отживших», уж точно не актуальных в наши дни грехах, а, напротив, о том, что часто совершаем мы сами.

Наталия Сазонова