Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» была явлена в трудные для страны времена. Ее пытались уничтожить, похищали – но до наших дней Пресвятая Богородица благодетельствует христианам через этот образ.

Дни празднования Курской-Коренной

- 21 марта — день спасения иконы из рук большевиков;

- 21 сентября обретение образа;

- 10 декабря — празднование иконе «Знамение»;

- 9-я пятница по Пасхе (5 июля — в 2024-м, а в 2025-м — 20 июня)- освящение храма Рождества Богородицы в Курской Коренной пустыни

Явление святой иконы

Согласно наиболее распространенному церковному преданию, оно случилось в кон.XIII в., когда Русская земля была разорена монголами, а град Курск – вовсе сожжен ими, став местом запустения (позже он возродился на другом месте). Развалины поросли лесом. Однажды бывший здесь на добыче охотник увидел доску, лежавшую при корнях дерева. Перевернув – узрел лик Богородицы.

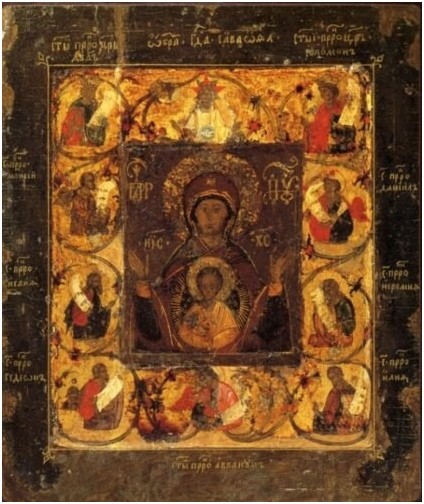

Так выглядит без оклада явленная икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная

Источник: Историко-Культурный центр «Коренная пустынь»

Предание повествует, что:

- стоило поднять икону, как на этом месте забил ключ;

- пораженные чудом, местные жители за день поставили здесь часовню;

- князь Василий Шемяка, правитель ближайшего города Рыльска, повелел доставить чудесно явившуюся святыню ввиду просьб людей – но сам не пришел ее встречать, за что ослеп, а прозрел – только покаявшись.

Другое мнение историков, не оспаривая реальности описываемых событий, относит их, однако, к значительно более поздним временам – XV или XVI вв. Сомнения в древности образа вызваны тем, что:

- сказание о нем известно только с середины XVII в.; ранее упоминания об образе не встречаются;

- упоминаемый автором повести о явлении образа князь Василий Шемяка, как хорошо известно историкам, жил на рубеже XV-XVI вв.; это внук известного Дмитрия Шемяки, политического противника великого князя Василия II, жившего в начале XV в.;

- сказание об образе также рассказывает об освобожденном из плена у крымских татар иерее Боголюбе, чтителе образа; историки обращают внимание, что государство, известное, как Крымское ханство, появилось с XV в., отделившись от империи монголов (образована с начала XIII в.), которая должна бы упоминаться, если образ прославился с XIII в.

Впрочем, для почитателей образа куда важнее не время обретения, а чудотворность, благодатность Курской святыни.

Описание и богословское значение образа

Икона – небольшая, ее длина, ширина составляет около 16 см.

Пречистая представлена:

- лицом к предстоящему пред иконой;

- с воздетыми на молитве руками – этот жест христиане знали с древности, сейчас так молится священник в важные моменты богослужения;

- на лоне Богородицы – Младенец Христос, благословляющий молящихся.

Почему «Знамение»?

Икона принадлежит именно к этому типу. Первые образы Богородицы такого рода появляются на Руси с конца XI в., среди христиан же известны еще по катакомбам Рима, где верующие совершали богослужения в первые века Церкви, когда она была гонима.

Древнейшее именование образа – не «Знамение», а «Богоматерь Воплощение», так как, по сути, именно это событие здесь и представлено: молящаяся Пречистая, изъявляющая Свою покорность воле Создателя, Христос, по ее смирению вселившийся во чрево Девы.

Считается, что именование «Знамение» появилось на Руси, после того, как Новгородская икона Воплощение была вынесена на стены осаждаемого Новгорода, на который напали суздальские полки. Тогда по лику Пречистой ударила стрела. Все увидели, как образ повернулся к Новгороду. Суздальцы, испуганные этим знамением – то есть знаком – немилости Владычицы, поспешно отступили. Но, кроме исторического, название также имеет богословский смысл: ведь слово «знамение» происходит от славянского «знать». Это знание – Откровение о Пришествии к людям Христа, Спасителя.

Богоматерь Воплощение; Воздвижение Креста

Икона двусторонняя выносная

XVI век. Новгород

Дерево, темпера. 54 × 51. Рукоять — 75

Находилась в собрании П. И. Щукина

Когда с конца XVI в. у образа (усердием царя Феодора Иоанновича, глубоко чтившего святыню) появился большой оклад, на его полях, по обычаю того времени давать богословским понятиям «толкования в красках», появились образы, которые как бы разъясняли молящемуся Воплощение Христа:

- Бога Отца (как старца) вверху, вместе с Духом Святым «в виде голубине»;

- пророков с развернутыми свитками писаний, повествующих о грядущем Рождении Спасителя.

Стоит сказать, что, согласно постановлению Стоглавого Собора 1551 г. изображение Бога Отца под видом человека (или под каким-либо другим) было запрещено, так как это Лицо Троицы никогда не являло Себя людям. Но хотя оклад образа сделан не по канонам, это отнюдь не помешало чудотворности самой святыни, через которую Господь, Пречистая не раз проявляли милость людям.

Почитание

Документально зафиксировано, что оно начинается с конца XVI в., когда Курск, разоренный еще монголами, начинает восстанавливаться. Именно к этому времени относится принесение иконы к Москве. Именно так ее впервые увидел царь Феодор Иоаннович, он же повелел устроить образу богатый оклад.

Благословение воинства

После Смуты первого десятилетия XVII в. икона стала почитаться как покровительница православного воинства:

- она не раз путешествовала к Москве;

- в 1612 г. спасла Курск от польского нашествия; после этого здесь появился Знаменский монастырь, посвященный образу;

- стала благословением для воинов Белгорода: местный воевода, Григорий Ромодановский, распорядился изобразить Богородицу на знамени полка, чтобы, по словам летописца, «той Белгородский полк… от противных никакоже имать побежден быти»; вера людей не была посрамлена;

- в 1812 г. список образа был при действующей армии М.И.Кутузова во время битвы под Малоярославцем, которую русские войска выиграли у французов.

«Заступница усердная»

Кроме того, от образа известно множество других чудотворений: от поразительного избавления града Курска от голода (три неурожайных года постигли страну при царе Борисе Годунове) до дарования здравия самым тяжелым больным. Один из самых известных таких случаев – конечно, исцеление мальчика Прохора Мошнина. Позже он станет монахом, прославится как прп. Серафим Саровский.

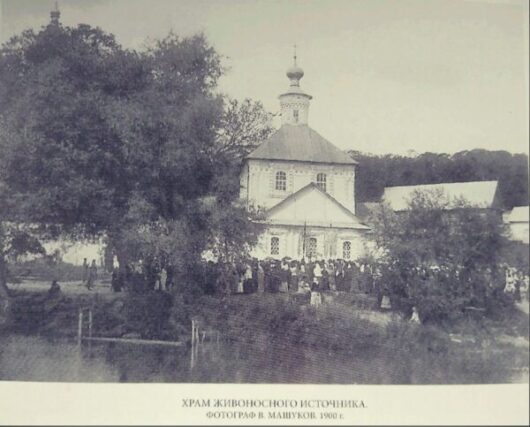

Традиция крестного хода в Курской губернии

Традиция крестного хода в Курской губернии начала складываться стихийно, в первые годы Смуты, когда Коренную в 1598-1600 гг. несколько раз уносили из пустыни, что возникла на месте явления, ко граду Курску ради спасения от поругания врагами, нападавшими на эти земли. Затем местом постоянного пребывания образа становится Знаменский монастырь Курска, а к Коренной пустыни его переносили ежегодно.

Подробности о Крестных ходах Курской области в наши дни читайте в статье: «Курский Крестный ход: обзор двух древнейших молитвенных шествий России».

Этому событию посвятил картину Илья Ефимович Репин, которую так и назвал «Крестный ход в Курской губернии».

Взрыв

На рубеже XIX-XX вв. безбожники, не могшие стерпеть всенародной славы святыни, решили подорвать ее бомбой. Предполагалось сделать это на Крестопоклонной неделе Великого Поста, 8 марта 1898 г.,во время службы, когда Курский Знаменский собор был полон людей. Понятно, что замышляли уничтожение не только иконы, но также ее почитателей.

Господь, однако, посрамил намерения человеческие. Устройство с часовым механизмом не сработало во время службы, а взорвалось глубокой ночью. Разбуженные страшным грохотом иноки, вбежав во храм, увидели разорванную взрывом сень над образом, покореженную дверь, треснувшую стену рядом.

И – абсолютно невредимый образ, у которого даже не треснуло стекло киота. Так деяние безбожников послужило к большей славе Богоматери: весть о явном чуде облетела страну.Позже выяснится: оно обратило ко Христу даже некоторую часть устроивших взрыв атеистов.

Вот какую историю рассказывал епископ Русской Зарубежной Церкви Григорий (Граббе). В 1949 г., когда он приехал с Коренной во Франкфурт (Германия), к образу подошел пожилой плачущий мужчина. Вот его слова:

«Я был сообщником в покушении на взрыв этой иконы. Был я мальчишкой, в Бога не верил. Вот и захотелось мне проверить: если Бог есть, то он не допустит гибели столь великой святыни. После взрыва я горячо уверовал в Бога и до сих пор горько раскаиваюсь в своем ужасном поступке…»

Судьба в XX в.

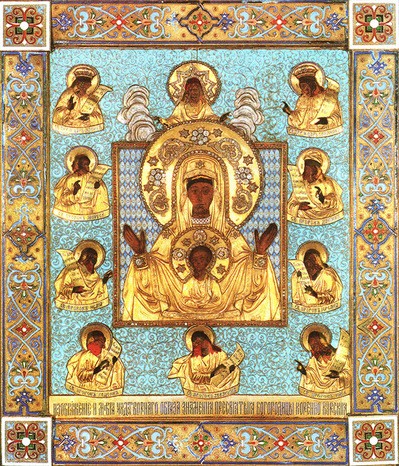

Начало революционных событий застало образ все в той же Знаменской обители. В апреле 1918 г. безбожники еще раз атаковали святыню, ее похитили. К счастью, икону удалось найти, хотя она утратила свой богатый оклад (с тех пор замененный на новый, более скромный).

А в 1919 г. отступающие из Курских пределов войска генерала Деникина приняли решение вывезти святыню, которую, очевидно, могли уничтожить безбожники. Так образ начал свое последнее на многие десятилетия путешествие по стране – чтобы покинуть ее 1 марта 1920 г., когда епископ Курский Феофан вывез ее в Сербию.

Путешествующий образ

Так Коренная стала «Одигитрией рассеяния» русских людей, не принявших революции: образ редко оставался на одном месте более нескольких лет, а то и месяцев:

- в 1944 г. его вывезли в Германию, где находился Синод Русской Церкви Заграницей;

- затем последовали Карловы Вары, Мюнхен, Женева;

- с 1950 г. образ попал в США, так как сюда перебрался Предстоятель РПЦЗ, митр. Анастасий; но и здесь образ постоянно путешествовал по стране: православные приходы, детские лагеря, посещение русских беженцев.

Например, в 1966 г. святыню привез в Сиэтл свт. Иоанн Шанхайский. Сохранились воспоминания, что он и скончался, молясь перед ней.

Где находится сегодня

С 1958 г. икона водворилась в Знаменском кафедральном соборе Нью-Йорка. Однако, здесь ей можно поклониться только летом. Остальное время года святыню возят по городам США, другим странам.

Хранитель Курской-Коренной иконы Знамение — Первоиерарх РПЦ заграницей Николай (Ольховский)

Последние десятилетия хранитель образа – епископ Манхэттенский Николай (Ольховский), а с 13 сентября 2022 года — Первоиерарх РПЦЗ. Он несет это послушание с 2010 г. – со времен, когда был еще диаконом. Ещё до назначения на эту должность он не раз бывал в Курской области, в том числе в составе американской делегации во время первого за многие годы визита иконы на историческую родину.

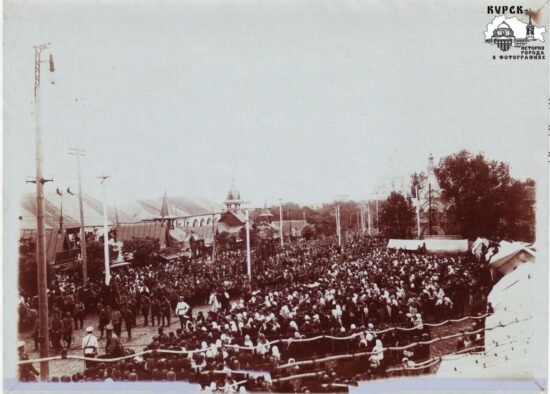

12 сентября 2009 г. Курская Коренная после многих десятилетий отсутствия посетила место, где когда-то была явлена: возрожденную Коренную пустынь. Это стало возможным благодаря преодолению разделения между Московской Патриархией и РПЦЗ, которое совершилось с 2007 г. В течение десяти лет раз в год древнюю святыню доставляли на курскую землю к осеннему крестному ходу — 25 сентября.

Так, в 2019 году явленной Курской Коренной поклонились более 150 тысяч верующих. Посетил Курск и схиархимандрит Илий (Ноздрин) специально, чтобы поклониться иконе «Знамение» и проводить в Знаменский кафедральный собор Нью-Йорка.

6 октября 2019 г. Схиархимандрит Илий (Ноздрин) провожает из Коренной пустыни древнюю икону Божией Матери «Знамение» в США

К сожалению, в 2020 -21 г.г. из-за пандемии, а в 2022-23 гг — из-за санкционной политики США, куряне были лишены возможности поклониться святыне.

Чудотворные списки

Список Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение», сделанный в 1902 году, с 25 сентября до 9-й пятницы по Пасхе находится в Знаменском соборе Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря (Луначарского, д. 4.) Доступ свободный с утра до вечера.

Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Зна́мение» (Зна́менский собо́р) — православный храм на территории Курского Знаменского Богородицкого мужского монастыря в историческом центре города Курска. Красная площадь г. Курск, ул. Луначарского, д. 4.

Ежегодно в пятницу девятой недели после Пасхи Курскую икону «Знамение» торжественно с крестным ходом переносят с места ее хранения (Курский Знаменский собор) к месту явления — в Коренную пустынь.

Коренная пустынь — Жемчужина Курской земли

В Пустыне она пребывает до 25 сентября, а затем торжественно возвращается в Курск. Такой порядок соблюдался с 1618 до 1919 года, когда явленную икону вывезли за границу. Традицию возродили в 1998 году.

Многочисленные списки с иконы Знамения известны по всей России и странах СНГ. Многие из них просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту явления чудес. Например, Дионисиево-Глушицкая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие. Перечислим наиболее значимые списки с Курской Коренной иконы Богородицы «Знамение» (некоторые из них утрачены):

- в Знаменском монастыре на Каменной горе в Ельце Липецкой обл;

- в Свято-Троицком монастыре в Белгороде находилась икона (9,5×7,5 вершка), которая сопровождала русские полки в Крымском походе 1689 г.;

- в с. Горки Карачевского у. Орловской губ. (ныне Хотынецкий р-н Орловской обл.) в каменной Преображенской церкви;

- в с. Коптеве (Кислине) Болховского уезда Орловской губернии чтимая икона находилась в церковноприходской школе (сгорела);

- в слободе Люботине Валковского уезда Харьковской губернии в храме Вознесения Господня икона была поставлена в 1820 г.;

- в церкви Введения на Лубянке в Москве (не сохранилась);

- в Богородицко-Знаменском монастыре г. Обояни Курской губернии;

- г. Севске Орловской губ. в Знаменской церкви на Городке;

- с. Хрущова (Никитовка) Богодуховского у. Харьковской губернии находилась местночтимый список с иконы Знамение;

- с. Покошичи Кролевецкого уезда Черниговской губернии;

- В Сумах Харьковской области ( на ее месте сейчас Корсунская чудотворная икона Богородицы)

О чем молятся

По молитве перед этим образом Пречистая Богородица особенно помогает:

- во время нападения врагов, военного лихолетья;

- когда люди скорбят от разных стихийных бедствий, Богородица укрепляет дух, помогает преодолевать житейские трудности – как то было в начале XVII в. во время голода;

- и, конечно, перед Курской молятся об исцелении болезней.

Чудесная помощь Богородицы

Рассказов о ней множество. Вот что говорит Ольга Николаевна Куликовская-Романова, представительница царской династии в эмиграции, о случае из своего детства:

«Я была между жизнью и смертью. В детстве у меня было запущенное воспаление уха, врачи отказывались делать операцию, я умирала. Отец потащил меня на руках к иконе, перед ней был отслужен молебен. После этого он повелел врачам делать операцию. На их «Мы не ручаемся», он твердо ответил: «Зато я ручаюсь!».

Не оставляет Матерь Божия также места обретения своей иконы. Вот что рассказывает один из паломников, р.Б. Олег:

«Будучи в монастыре Коренная пустынь, что в сорока километрах от Курска, я слышал об исцелении раковых больных от купания в святых источниках и приема воды из них. А на территории монастыря Коренная пустынь их более шестнадцати… Во время одного из посещений Коренной пустыни ранним весенним утром мне посчастливилось наблюдать прозрение слепой девушки при омовении на «Глазном источнике». Даже спустя несколько лет, после того как случилось это чудо, у меня в ушах стоит возглас несчастной девушки, омывавшей глаза в святом источнике: «Мама, смотри, передо мной Божья Матерь!»– и через минуту: «Мама, мама, я вижу свет». У всех наблюдавших эту сцену пробежали мурашки, а у женщин потекли слезы умиления и радости…»

Обращаясь к паломникам во время пребывания святыни на Курской земле, Патриарх Кирилл сказал:

«Ничто не может сравниться с тем тяжелым опытом, с которым столкнулся наш народ. Верим, что Русь никогда больше не отвернется от Царицы Небесной».

Что ж, дай Господь, чтобы слова эти сбылись.

Наталья Сазонова

Узнайте также:

Добрый день!

Очень важная и полезная информация!

Подробнее о Крестных ходах в Курске

https://pravslov.ru/kurskie-krestnye-hody-obzor-trjoh.html

С уважением, Дмитрий

Здравствуйте!

Очень важная подборка информации!

С уважением, Сергей

Не даёт покоя тот факт, что эта икона, многократно возвращавшаяся к курским корням, месту своего чудотворного обретения, была насильно вывезена на чужбину.. и не кем-нибудь, а курскими священниками-иммигрантами..

Восемь веков уважали желание чудотворного образа Богородицы быть в Курских землях, даже царь её вернул на место.. и вдруг — «чемодан-вокзал-порт-Новороссийск-Стамбул-Европа-США»..

100 лет Русская святыня в насильной иммиграции..