Появление списка Иверской иконы Божией Матери в России, хронология чудес, утрата и обретение — в статье.

Что празднуют 6 мая и 26 октября

26 октября Церковь чтит историческое событие — принесение самого древнего из известных в России списков Иверской иконы Богородицы в Москву в 1648 году.

А 6 мая — второе обретение образа: его передал Церкви Государственный Исторический музей, где образ находится в годы гонений, изъятый советской властью у Церкви. Этому дню памяти очень чтимому в России образу Пречистой – совсем немного лет. Он установлен как память о событии, которое свершилось в московском Новодевичьем монастыре 6 мая 2012 г.

Где находится подлинник и чем знаменит

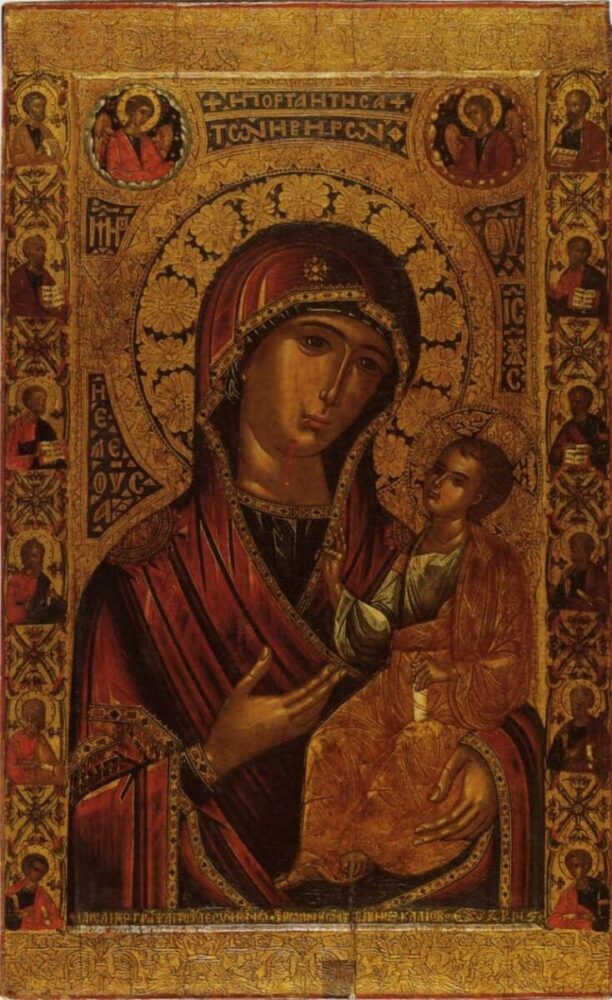

Икона вот уже около 1000 лет пребывает в обители Иверон на Святой Горе Афон, почему и именуется Иверской. При этом ее греческое именование – Портаитисса, или Вратарница. Оно не случайно, и связано как с обстоятельствами явления образа афонским монахам, так и с его последующими чудесами.

- Иверская икона достаточно большая – 137×87 см. У нее два оклада, которые меняют один на другой

- Более поздний оклад на первообразе Иверская — Афонская «Вратарница» —

Икона известна тем, что:

- прибыла на Святую Гору чудесным образом, как бы несомая по морю; иноки увидели столп света, стоявший напротив монастыря, и в нем честный образ; попытки доплыть до него на лодках оказались безуспешны; и лишь один благочестивый старец, Гавриил, из Грузии, смог взять образ, пройдя к нему по поверхности воды, точно по суше;

- хотя икону с честью поместили в соборном храме, Богородица не благоволила Своей иконе пребывать там: образ по Ее воле утвердился над вратами монастыря – отсюда и его именование; впоследствии образ поместили в часовне при входе в обитель; подобным образом и позднейшие списки иконы также часто помещаются в часовнях при входе в монастырь или город;

- отличительная черта образа – кровоподтек на Лике Богородицы; по одной версии, это – следствие удара копьем, который нанес один из еретиков-иконоборцев, по другой – над святыней дерзнул надругаться мусульманин уже во время ее пребывания на Афоне; из сухого дерева чудесным образом потекла кровь, во обличение греха кощунника;

- существует предание, что знаком приближения конца мира и Второго Пришествия Христа станет удаление образа с Афона; тогда святое место покинут и монахи;

- Иверская имеет множество списков, многие из которых чудотворны; один из самых знаменитых – мироточивая Иверская Монреальская, прославленная чудесами в XX в.

Афон, монастырь Ивирон. Акафист перед иконой Иверской Вратарницы читает митрополит Волоколамский Иларион

Список в России

В нашей стране о святыне узнали сравнительно поздно, к середине XVII в. Тогда в Россию часто приезжали монахи, священники и даже греческие иерархи, ища поддержки и помощи: ведь бывшие земли некогда славной Византийской империи были теперь захвачены мусульманами, христиане находились под гонениями.

Именно тогда православная Россия становится надеждой греков, многие из которых приезжали сюда не только чтобы увидеть свободу, которой пользовалась здесь вера, но и – ради получения милостыни. Она часто имела критическое значение для сохранения того или иного храма, монастыря, обложенных непосильными поборами со стороны турецких властей.

История появления списка

Именно ради милостыни приехали в 1647 г. в русскую столицу монахи с Иверона. Здесь принял их настоятель Новоспасского монастыря, архимандрит Никон (впоследствии он станет Патриархом). Монахи подробно рассказали ему о главной святыне обители, и о. Никон, удивленный тем, что в России о ней даже не знали, просил иноков как можно быстрее сделать копию святыни и прислать в Москву.

Иверская, Москва, последняя четверть XVII в., Государственная Третьяковская Галерея, храм свт. Николая в Толмачах. Большая часть ученых и искусствоведов считают, что это и есть Московская копия

На исполнение просьбы ушло около года. Впоследствии монахи Иверона подробно рассказали архимандриту и царю Алексею Михайловичу о том, как именно создавалась копия святыни. Согласно сохранившейся грамоте – ее доставили к Москве вместе со списком:

- началу работы иконописца Ямвлиха, которому поручили это дело, предшествовал братский «великий молебен»: 365 монахов молились «с ночи до утра»; ведь речь шла о том, чтобы сделать копию иконы, которая была явлена на Афоне не по человеческой воле, прославлена множеством чудес; монахи усердно просили благословения Пречистой на создание списка святыни;

- утром был совершен еще один молебен, водосвятный; святой водой, в которую также погрузили частицы мощей святых, омыли подлинник иконы, затем «собрали ту святую воду в большой сосуд и ею омывали новую икону», вернее, кипарисовую доску, сделанную для нее;

- наконец, вода и частицы мощей были переданы иконописцу, чтобы он смешал их с красками, «дабы все вещество святой иконы состояло из святой воды и святых мощей»;

- список образа создавался Ямвлихом «в великом молчании», строжайшем посте, когда он позволял себе немного пищи только по субботам и воскресным дням; все время, пока иконописец трудился, 365 насельников Иверона «дважды в неделю пели великий молебен от вечера до утра и ежедневно служили святую литургию, пока не была завершена икона».

26 октября 1648 г. список был доставлен в Россию, его встречали Патриарх Иосиф, царь, духовенство, тысячи верующих. Этот день стал праздничным для всей Русской Церкви, остается таким и до наших дней.

Описание

Хотя афониты заверяли, что список работы Ямвлиха – точнейшая копия оригинала – «не рознитца ни в чем от первой иконы, ни длиною, ни шириною, ни ликом», современные специалисты указывают, что отличия все же имеются:

- изображение Пречистой – погрудное, тогда как на Афонской иконе Она представлена по пояс;

- взгляд Богородицы устремлен на предстоящего пред иконой, тогда как на подлиннике Она смотрит на Сына;

- глава Христа на списке образа несколько запрокинута, Он обращен к Матери – тогда как на подлинной иконе Господь представлен сидящим прямо.

Иверская икона Пресвятой Богородицы, принесённая в Москву в 1648 г.

Кроме того, иконописец дополнил изображение фигурами Ангелов по углам, и Апостолов – на полях иконы.

Судьба Иверского образа в России

Сведения разнятся. Во всяком случае известно, что

- первые годы икона находилась в одной из домовых церквей царского дворца, где любила молиться супруга государя, Мария Ильинична;

- список образа Божией Матери Иверская также сопровождал царя Алексея Михайловича в военном походе на Смоленск (1654-55 гг.).

После того как молитвами Богородицы была одержана победа, царь, по одной из версий, передал чудотворную святыню Новодевичьему монастырю. Здесь она и находилась до 1917 г., покинув стены обители лишь однажды: икону на короткое время доставили в Кремль, Чудов монастырь, ради празднования 300-летия царствующего дома Романовых, а было это в 1913 г.

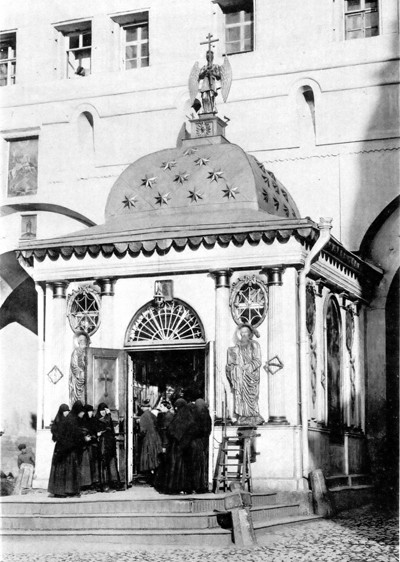

Иверская часовня у Воскресенских ворот, фото начала XX век

Другие же историки думают, что икона была помещена при Воскресенских воротах, ведущих на Красную площадь (позже их стали именовать Иверскими).

Сначала она была в нише стены, затем в деревянной часовне. А с XVIII в. часовня была уже каменной. Сведения о почитании этого образа, его чудесах, относятся к концу XVII в. – правда, современники указывают, что икона в Иверской часовне была намного больше сделанного на Афоне списка, поэтому единого мнения, была ли это «та самая», древнейшая в России Иверская, нет до сих пор.

Большинство современных ученых полагают все же, что в часовне пребывал все же «список списка», сделанный русскими мастерами около 1669 г. – и потерянный после 1929 г., когда часовня была разобрана.

1995 году Иверская часовня была восстановлена и торжественно освящена Патриархом Алексием II.

Утрата

Древнейший же список Иверской все же удалось сохранить – благодаря тому, что Новодевичий монастырь, где он находился, был со всем имуществом и реликвиями передан Государственному Историческому музею – здесь открылся его филиал.

Москва, Хамовники. Новодевичий монастырь. Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Возвращение Иверской 2012: как это было

С 1994 г. Новодевичий монастырь начал возрождаться – впрочем, филиал музея по-прежнему присутствовал в его стенах. Икону несколько раз разрешали вынести в храм для поклонения верующим – но большую часть времени она все же пребывала в хранилище музея.

Парадокс, но особенно осложнился доступ к святыне после того, как в 2010 г. здания и территория монастыря были возвращены Церкви – а филиал музея покинул его стены, разумеется, вместе с хранимой там иконой.

А 6 мая 2012 г. образ крестным ходом был внесен в монастырь.

25 апреля 2012 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий обратился в министерство культуры с просьбой вернуть Церкви чтимую святыню. Уже на следующий день разрешение на передачу образа «в безвозмездное бессрочное пользование» было получено, и начался процесс оформления документов.

Первый молебен перед вновь обретенной святыней в соборе Смоленской иконы Божией Матери (этому образу посвящен монастырь) возглавил Патриарх Кирилл. На нем вместе с другими верующими молился и Президент России, В.В.Путин.

В мае 2012 года древнейший список Иверской иконы был передан Церкви и возвращен в Новодевичий монастырь

Где находится святыня сегодня

А после молебна святыню унесли в Успенский собор, который стал местом ее постоянного пребывания. Дело в том, что Смоленский храм, где она находилась исторически – «летний», не отапливаемый, ради сохранности древней святыни решено было сделать местом ее пребывания «зимний» Успенский.

Иверская икона Божией Матери в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Москва, Хамовники.

Другие дни празднования

Кроме двух дней празднования, связанных со списком иконы 1648 г. (6 мая и 26 октября) Иверскую Русская Церковь также чтит:

- во вторник Пасхальной Седмицы – это день, когда подлинник образа был явлен на Афоне;

- 25 февраля – когда еще один список был перенесен на Валдай; здесь в 1656 г. Патриарх Никон основал монастырь в честь образа, историю которого он узнал от афонских монахов, еще будучи архимандритом.

- 13 апреля — иногда указывают еще этот день памяти, – многие полагают, что это – исторический день обретения иконы на Афоне; в тот год эта дата пришлась на вторник Светлой Седмицы.

Святыня, вошедшая в жизнь православных России чуть более 300 лет назад, ныне – в полном смысле «русская». Вратарница благословляет «входы и исходы» верующих в часовнях при городских и монастырских вратах, в храмах, где и до сих пор – десятки чудотворных списков, через которые Матерь Божия подает благодать Своим чадам.

Наталья Сазонова

Советуем почитать:

Толстая Т. В., Турилов А. А., Э. П. А., Гусева Э. К., Э. П. И. Иверская икона Божией Матери // Православная энциклопедия. — М., 2009. — Т. XXI.