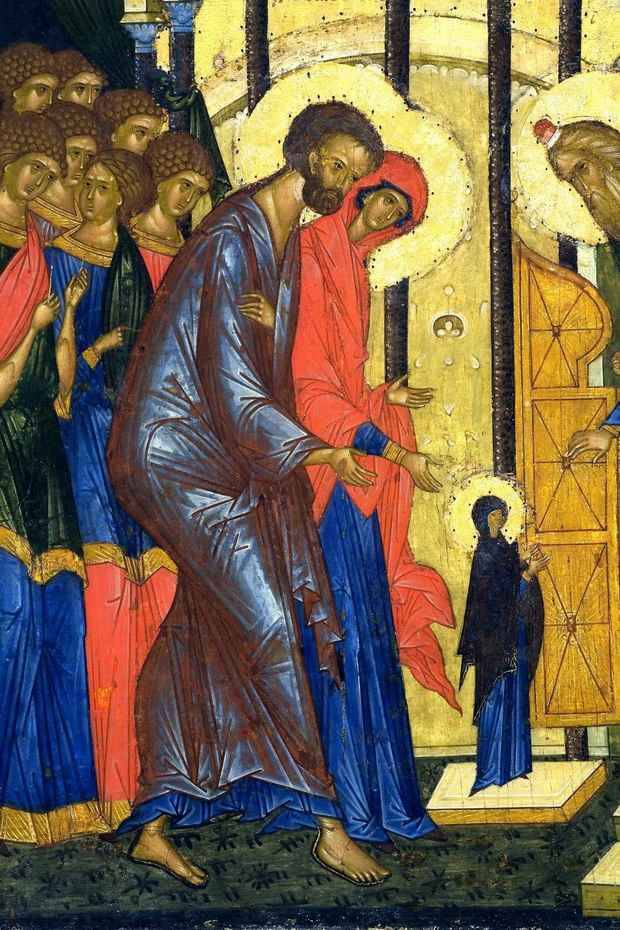

Иконография праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы относится к композиционному типу – то есть на иконе изображается целый ряд людей, строений и т. д. Предлагаем рассмотреть каждую деталь старинной иконы из праздничного ряда иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря (1479 г.) «под лупой»: за зеленой кнопкой — интересная информация, нажав на фрагмент, можно максимально увеличить его. Вы увидите лики главных действующих лиц, узнаете какой смысл хотел донести иконописец до современников и потомков.

Читаем икону праздника

«Днесь Боговместимый храм, Богородица, в храм Господень приводится…».

В какой храм привели родители свою долгожданную и единственную доченьку, которой ева исполнилось три годика?

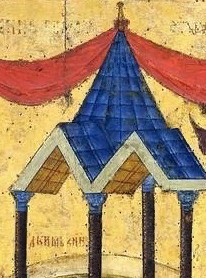

Иерусалимский Храм (Соломонов) — храм, в который вошла Богородица, в тот момент находился на масштабной реконструкции. Началась она по приказу царя Ирода I Великого (ок. 74–4 гг. до Р. Х.). После реконструкции храм представлял из себя целую систему разных зданий и пристроек, напоминавших современный монастырь. На фото книжная миниатюра XVIII в. предполагаемого вида храма.

Подробнее о событии и значении здесь: Зимнее чудо в ночь с 3 на 4 декабря: На праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы распускается верба

Изучим икону Богородичного праздника. На фото ниже иконостас Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, икона Введения во храм Пресвятой Богордицы расположена в праздничном ряду (отмечена стрелкой).

Ни один миллиметр иконы не пишется бессмысленно, просто так… Даже самые маленькие атрибуты дают «ключи» к их пониманию. Вглядимся же:

Галерея икон праздника

Основа иконографии Введения во храм Богородицы — события, зафиксированные в таких письменных источниках как «Протоевангелие Иакова» (гл. 7–8), «Евангелие псевдо-Матфея» (гл. 4–7), которые встречаются с IX в монументальных росписях. Первоначально — в составе цикла жития Божией Матери.

Первая событийная икона

Самое древнее из сохранившихся до наших дней изображений Введения – в храме свв. Иоакима и Анны в долине Кызылчукур в Турции (область Каппадокия, к которой относится долина, в первые века Церкви была центром христианской веры, родиной многих святых). Эта не полностью сохранившаяся фреска относится, по разным данным, к VII или IX вв.

- Роспись Кылычлар-килисе. Ок. 900 г

- Каппадокия. Фрагмент росписи

Впоследствии событие стали достаточно часто изображать как на фресках церквей, так и на иконах.

Что и как изображают сегодня

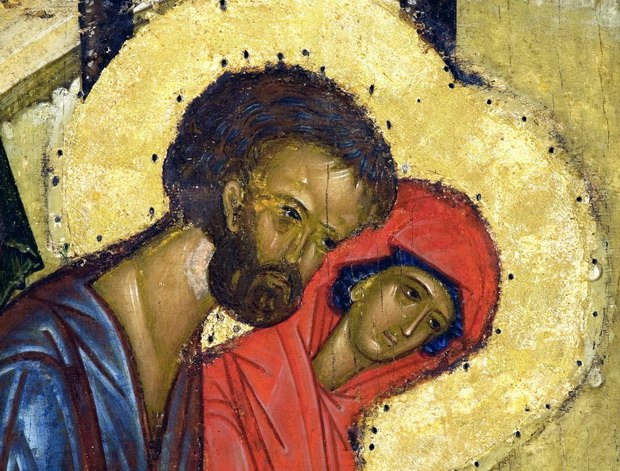

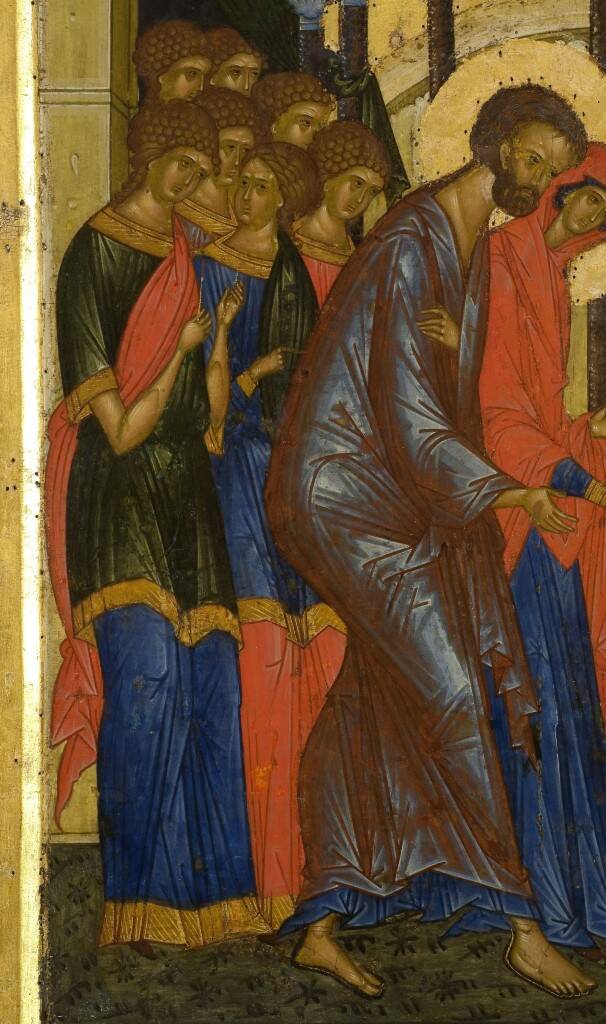

Как правило, на таком образе смысловой центр – изображение фигуры Богородицы, Которая, хотя написана маленькой (ведь Она была ребенком), однако, облачена в мафорий – плат, который носили жены. К Пречистой склонилились родители, провожающие ее ко храму, и первосвященник – встречающий Деву.

Иконография: Введение во храм Пресвятой Богородицы . Конец XIX века. Палехская школа иконописи Материал: Дерево, левкас, темпераРазмеры иконы: высота 44,6 см, ширина 37,2 см © Государственный музей Палехского искусства

Иногда на образах также можно увидеть последующие события – например, Марию во «святом святых», восседающую на престоле, принимающую пищу из рук Ангела.

Рассмотрите также: Образы и символы в деталях: икона праздника Рождества Христова под микроскопом

Богословский смысл иконографии праздника

Он хорошо виден из, казалось бы, второстепенных деталей икон, фресок, мозаик: это особенности изображения самого Иерусалимского храма:

- часто за спиной первосвященника пишутся закрытые врата, внешне похожие на «царские», которые в православных храмах находятся по центру иконостаса;

- можно увидеть также подобие престола и сени над ним, что также напоминает о христианском, а не об иудейском богослужении.

Ко времени создания икон Иерусалимский храм был давно разрушен, но сохранились его описания, которыми могли бы пользоваться иконописцы. Но – не пользовались, так как мастерам важно было показать, что Введение – начало Нового Завета, конец – Ветхого, когда и служба, и сами храмы будут совсем другими, и все – благодаря Пречистой Деве, Которая вместила Самого Бога. Поэтому все склоняются перед Той, Кому суждено стать Матерью Спасителя человечества.

Читайте также: Спас Нерукотворный — Куда исчез оригинал

Очень полезный и интересный материал. Очень удачно подобран зрительный Большое спасибо .

Благодарим вас, Зинаида, за то, что нашли время для отзыва. Это вдохновляет редакцию сайта на дальнейшее творчество и поиск новых форм подачи материала.

Большое спасибо. Уважаемая редакция, если возможно, подберите, пожалуйста, материал по иконографии других двунадесятых праздников или по иконографии православных икон на библейские сюжеты. Большое спасибо.