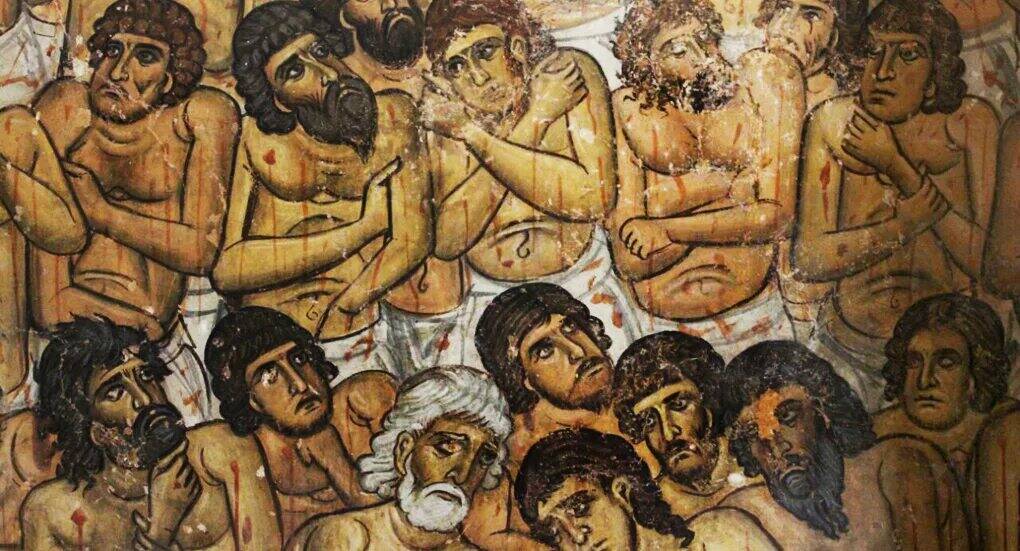

Сорок из множества христиан, во времена гонений принявших смерть за веру, особо чтились нашими предками. Еще с первых веков по Крещении Руси известны храмовые фрески, изображающие святых Севастийских мучеников, число которых — сорок.

День памяти

День памяти 40 мучеников Севастийских всегда приходится на 22 марта. Когда это – субботний или воскресный день, служится обычная литургия. А если день будний – Преждеосвященных Даров. (см. Типикон).

40 мучеников Севастийских Фреска храма Пресвятой Богородицы Асину, Кипр, XII век. Фрагмент. Фото Марии Черкашиной/ippo.ru

В текущем году праздничная служба в храмах в честь 40 святых мучеников Севастийских переносится

Имена

Мы узнаем их из сохранившегося текста послания святых единоверцам. Оно написано, когда они уже были арестованы. Вот как подписано их письмо:

«Итак, приветствуем всех вас, о наши господа, мы все – сорок братьев и соузников:

- Мелетий,

- Аэтий,

- Евтихий,

- Кирион,

- Кандид,

- Ангий,

- Гай,

- Худион,

- Ираклий,

- Иоанн,

- Феофил,

- Сисиний,

- Смарагд,

- Филоктимон,

- Горгоний,

- Кирилл,

- Севириан,

- Феодул,

- Никалл,

- Флавий,

- Ксанфий,

- Валерий,

- Исихий,

- Дометиан,

- Домн,

- Илиан,

- Леонтий, он же Феоктист,

- Евноик,

- Валий,

- Акакий,

- Александр,

- Викратий, он же Вивиан,

- Приск,

- Сакердон,

- Екдикий,

- Афанасий,

- Лисимах,

- Клавдий,

- Илий

- и Мелитон».

Церковные историки полагают, что имена расположены по старшинству, и самым старшим из дружины был Мелетий, младший – Мелитон.

Где находится Севастийское озеро, в котором пострадали Сорок мучеников

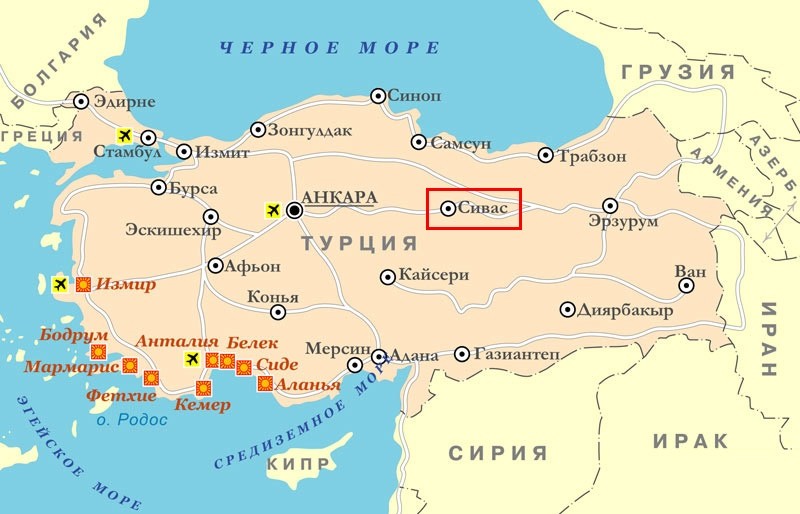

Город Севастия, основанный в I в. до Рождества Христова, входил в Малую Армению, которая была одной из провинций Римской империи. Сейчас это –территория мусульманской Турции, и в городе Сивас – так он теперь называется – очень много мечетей.

Город Сивас (Sivas) находится в Турции, в регионе Центральная Анатолия, на высоте 1285 м и является центром одноименной провинции. Численность населения 300000 человек. Площадь провинции 28488 кв.км.

Город в конце III века становится столицей Малой Армении. Тогда он носил имя Себастия. В последующие столетия подвергался различным набегам со стороны арабов и персов, пока в 1090 году не переходит под власть турков. Они переименовывают его в Сивас.

Сивас (Севастия). Армянская церковь 5 века, переделанная турками в мечеть

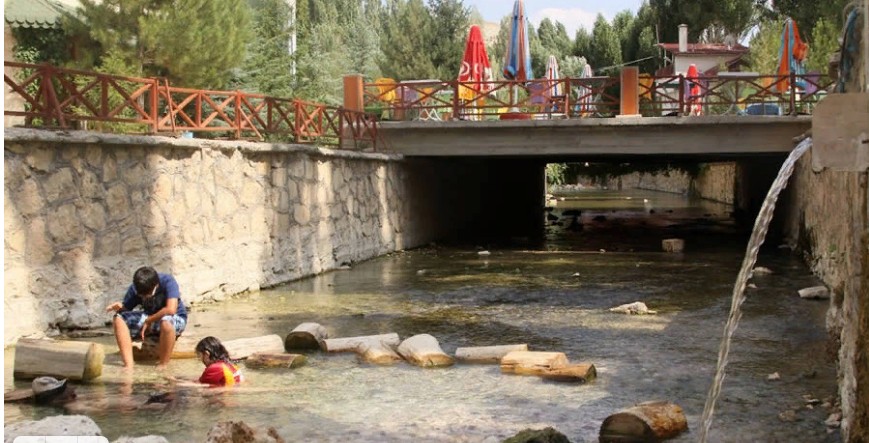

Однако, место, где, по преданию, совершили подвиг святые, не забыто, хотя озеро, воды которого помнили совершившиеся чудеса, говорят, исчезло после одного из землетрясений. Но на месте его пробились целебные горячие источники. Воды их помогают при болях суставов, заживляют раны. И теперь на этом месте действует… курорт «Балыклы Капыджа».

Балыклы-Каплыджа (Balikli Kaplica) — термальный источник, который знаменит уникальным лечебным эффектом. Бьющая ключом горячая вода с высоким содержанием кальция, магния и соды кишит мелкой рыбешкой, которая, как утверждают организаторы лечебницы, «присасываясь к телу напрочь убивает псориаз». Лечебный эффект был обнаружен в 1917 году, когда некий чабан, повредивший ногу вылечил ее в теплом источнике среди камышовых зарослей, на поток дело поставили в 1950-х годах.

Водолечебница «Балыклы-Каплыджа» находится вдали от туристических и торговых центров Турции, в 450 км от Анкары, 96 км от Сиваса и в 13 км от города Кангал.

Подвиг Сорока воинов: как это было

О подвиге святых Севастийских мучеников мы знаем из сочинений почти их современников, святых отцов, живших в IV в., когда со времени страдания святых прошло всего несколько десятилетий. Это, например:

- описание страдания мучеников, составление которого приписывают прп. Ефрему Сирину; оно вошло в особую богослужебную книгу – Минейный Торжественник; это чтения для храмового богослужения на наиболее значимые праздники, среди которых издавна была и память святых;

- широко известное слово свт. Василия Великого; это его проповедь на день памяти мучеников в Каппадокии, который праздновался здесь особенно торжественно: ведь севастийские страдальцы были как раз из этой области.

Кроме того, есть и работы светских историков – из них мы узнаем об общей обстановке в империи того времени.

События, предшествующие подвигу

По мнению многих церковных историков, святые входили в так называемый XII «Молниеносный легион», одну из старейших римских воинских частей, которую формировал еще Юлий Цезарь около 58 г. до Рождества Христова.

Символ легиона — молния (удар молнией в Древнем Риме считался хорошим знаком). Он имел еще два определения: Legio XII Victrix (Победоносный) и Legio XII Antiqua (Старый).

О легионе известно, что:

- он защищал интересы империи в Египте, Сирии, подавлял восстание иудеев в 66-70 гг. н.э. (именно в время него был уничтожен Второй Иерусалимский храм);

- около 70 г. во время боев в Иудее легион потерял свой символ – «аквилу», или боевое знамя в виде орла; за подобное воинские части расформировывали, но, видимо, из уважения к прошлым заслугам легион был «сослан» на территорию Армении, в Мелитину, где с тех пор и дислоцировался;

- позже закат славы соединения тогдашняя молва связывала с наличием среди солдат и офицеров большого количества служителей Христа; однако, современные историки относятся к этой версии скептически, так как христиане отнюдь не были пацифистами и верно служили Риму; однако, «проблема» значительного количества христианских воинов действительно была источником напряжения между командованием легиона и солдатами.

«Громоподобный(молниеносный) легион» (хромолитография) французской школы (19 век); Частная коллекция; Римский легион XII Fulminata просуществовал как минимум до начала V в. Его костяк составляли проверенные боями ветераны.

О том, что противостояние христиан и их противников было реальным, говорит история мучеников, пострадавших в Севастии. Известно, что было это в 320 г. К этому времени по всей империи давно завершилось последнее антихристианское гонение: императоры-соправители еще в 313 г. Константин Великий и Ликиний подписали так называемый Миланский эдикт, который вывел христианство из-под запрета. Открывались христианские церкви, многие принимали Крещение.

Но вот в отдаленной провинции, в Армении, дело обстояло не совсем так. Здесь все еще была велика неприязнь, даже ненависть к христианам со стороны язычников. Мы не знаем, почему командир легиона Агриколай, хорошо знавший, что под его началом – десятки последователей «Галилеянина», вдруг потребовал от всех легионеров совершить жертвы языческим богам.

Полагал ли, что это дарует победу в сражении? Сводил какие-то давние личные счеты? А может быть, дело было в Ликинии, к области которого относилась Севастия? Ведь он собирался начать войну с христианином-Константином, и потому стремился очистить свое войско от верующих. Так или иначе, исполнить нечестивый обряд отказались 40 человек.

Страдания и смерть

Сначала Агриколай пытался склонить своих подчиненных к языческому обряду сам: заключил в темницу, надеясь, что они одумаются, а когда этого не случилось – попытался уговорить «по-хорошему». Упорство верующих озлобило его – и спустя неделю ими занялся уже вышестоящий военачальник, Лисий.

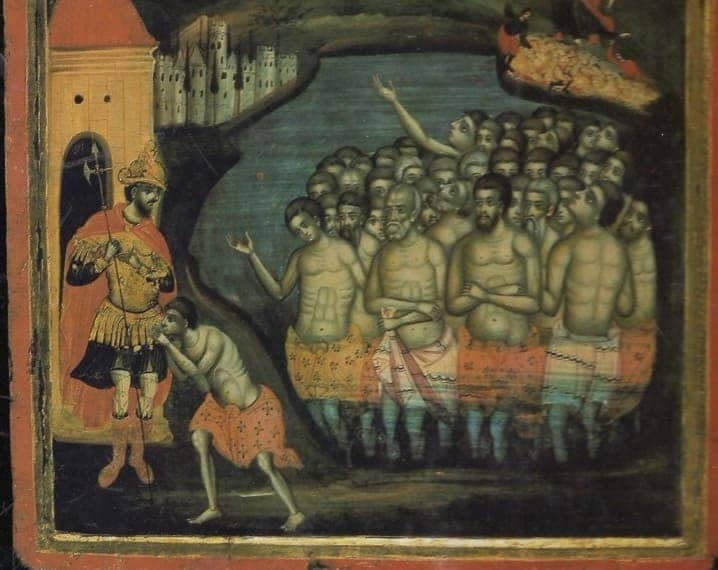

В назидание всем, он велел побить непокорных камнями – но те полетели почему-то мимо цели. «Христианское колдовство», разумеется, о котором так наслышаны были язычники. Тогда-то их и поставили в полузамерзшее по случаю зимнего времени озеро – чтобы они или «вразумились» (для таких на берегу растопили баню), или умерли от холода.

Из сорока лишь один – Мелетий, тот самый, чье имя стоит первым в письме святых – не выдержав холода, выбежал из озера. И – вбежав в баню, от резкого перепада температуры тут же умер. Но к утру, когда прибыла смена стражи, их все равно было 40: место ушедшего занял один из стражников, Аглаий.

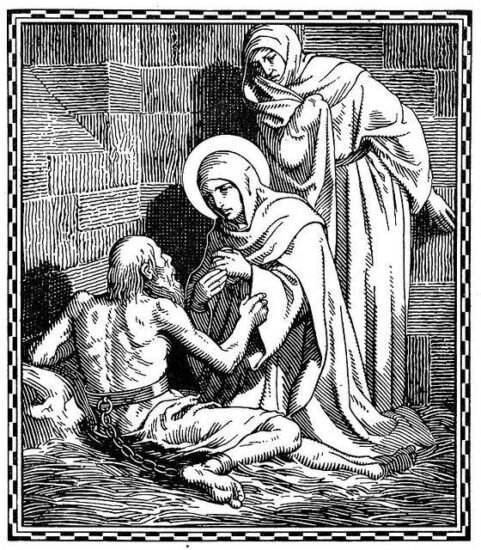

Он-то и рассказал о гибели Мелетия, а еще о том, как видел венцы, сходившие с неба на главы святых – и решил восполнить их число, став христианином. Разъяренные язычники убили всех: перебили голени. По преданию, самый юный, Мелитон, скончался последним. Его мать, все это время ободрявшая сына, молившаяся за него, сама положила его тело на колесницу.

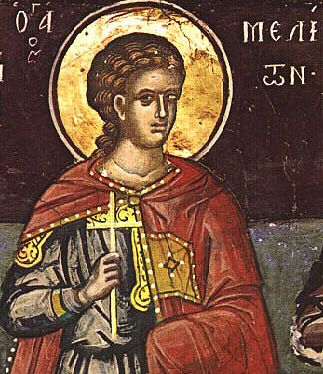

Мч. Мелитон Севастийский

Почитание

Дабы христиане не устроили «культа» мучеников, тела их сожгли, кости – бросили в реку. Тогда случилось еще одно чудо: верующие, по явленному епископу видению, смогли найти сожженные мощи и собрать их. Святость угодников Божиих была несомненна, чудеса – явны всем, так что их почитание началось сразу по кончине:

- в Константинополе было по крайней мере 8 храмов святых;

- а на Руси уже в первые десятилетия по Крещении появились первые храмовые фрески их изображающие – причем в Софийском соборе «стольного града», Киева.

![Сорок мучеников севастийских. Собор святой Софии, Киев, Украина Фреска крещальни. XI в. Собор Святої Софії в Києві: [Альбом]. К.: Мистецтво, 2001 Фреска Сорок мучеников севастийских. Собор святой Софии, Киев, Украина](https://pravslov.ru/wp-content/uploads/2023/03/sorok-muchenikov-sevastijskih-e1679404783920.jpg)

Сорок мучеников севастийских. Собор святой Софии, Киев, Украина Фреска крещальни. XI в. Собор Святої Софії в Києві: [Альбом]. К.: Мистецтво, 2001

О чем молятся мученикам Севастийским

Святые считаются покровителями:

- воинов;

- всех, кто гоним за веру.

Ну а русские крестьяне, так как память святых приходилась на весну, еще всегда молились им, чтобы поскорее пришло тепло, благоприятным было лето и хорошим – будущий урожай.

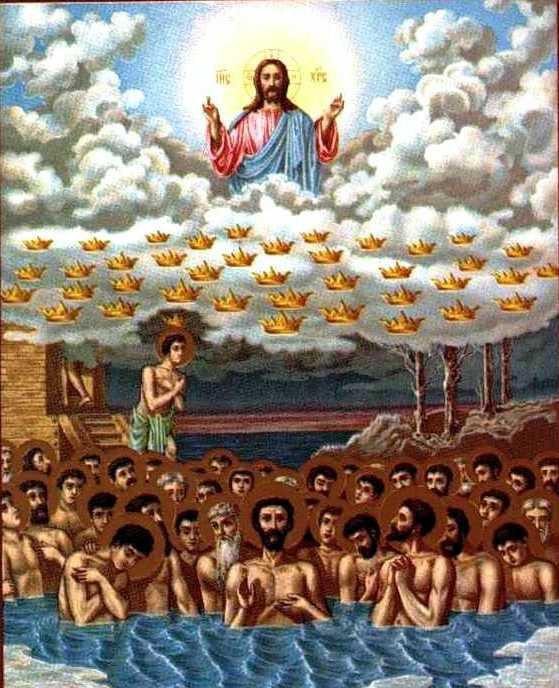

Икона

Чаще всего святых пишут всех вместе. На многих образах представлено их мучение в озере, растопленная баня и бегущий к ней Мелетий, сходящие с небес венцы и уверовавший во Христа стражник. Но встречаются и изображения отдельных мучеников – ведь многие мужчины тезоимениты кому-то из их дружины, и желают иметь икону своего святого.

Икона

Самая знаменитая церковь

Можно сказать, что она находится в Иерусалиме, в колокольне Храма Воскресения (известного также как Храм Гроба Господня). Церковь известна с XII в. Сейчас она – усыпальница Патриархов Иерусалимских.

Другие храмы

Всего в мире около 20 церквей, посвященных святым. В России среди них:

- в Москве близ Ново-Спасского монастыря; древний храм на этом месте известен с XVI в., в XVII в. церковь стала каменной; здесь в 1925 г. совершил свое последнее богослужение Патриарх Тихон;

Церковь Сорока Мучеников Севастийских у Новоспасского монастыря. Москва.

- в Переславле Залесском; яркая, нарядная церковь известна с XVII в., в советские годы закрывалась, ныне возрождена; сейчас здесь можно поклониться частице мощей святых;

Церковь Сорока Мучеников в Переславле-Залесском.

- в Саратове; этот храм – новый, действует с 2019 г.

-

Церковь Сорока Севастийских мучеников в Велико-Тырново (Болгария)

Севастийские мученики в литературе

Подвиг святых, как правило, остается незамеченным деятелями искусства. Например, когда о них говорят русские писатели, делается чаще всего в связи с народными традициями печь «жаворонков» (об этом рассказывает, например, И.С.Шмелев в очерке «Пасха» из книги «Лето Господне»).

А вот А.П.Чехов, скорее атеистически настроенный, подсмотрел в крестьянской среде и вульгаризованное почитание святых народом: в одном из его рассказов, «Страх», «Сорока мучениками» называют… первого на деревне пьяницу.

Среди современных произведений о святых можно назвать песню Светланы Копыловой «Сорок мучеников Севастийских» (текст в конце статьи.

Смысл и значение для современного мирянина

Подвиг их далек от нас по времени – но не по сути. Миновали времена открытых гонений – по крайней мере в России – но разве мир не предлагает христианину ежедневно, ежечасно поступиться верой и заповедями в пользу «мира сего»? Тогда и стоит вспомнить, как стояли в вере эти мужественные христиане – и за Христа умерли.

Наталья Сазонова

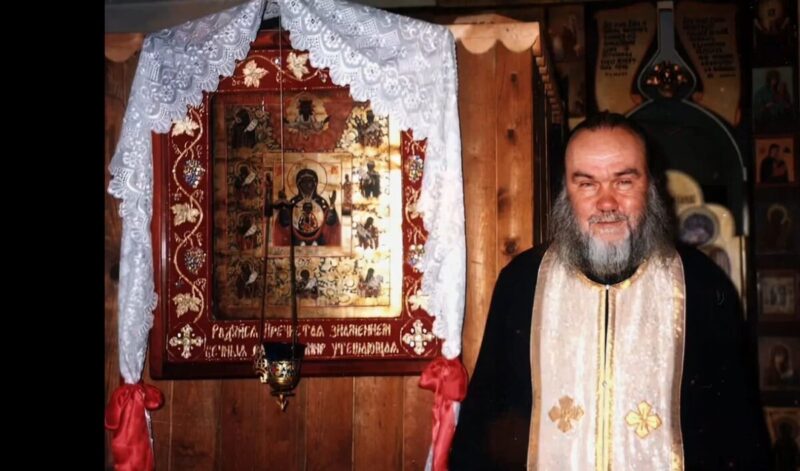

Отрывок из проповеди

Вот что говорил на праздник в 2003 г. схиигумен Авраам (Рейдман), духовник Ново-Тихвинского монастыря (Екатеринбург):

«Благодать Божия дала им силы вытерпеть то, что превышает возможности не только обыкновенного человека, но даже и какого-нибудь особенно твердого духом и, как бы мы сейчас сказали, сильного волей человека. Именно благодать Божия делает нас способными совершить нечто сверхъестественное. Она помогает нам вытерпеть все скорби, которые враг наш, дьявол, уготавливает нам, чтобы заставить свернуть с истинного пути. Иногда это действительно страшные скорби, какие постигли, например, мучеников Севастийских или новомучеников и исповедников российских, пострадавших в недавнее время. Но иногда дьявол незаметно мелкими скорбями и неприятностями, не требуя от нас явного отречения от Христа, тем не менее, заставляет нас вести себя не по-христиански. Мы же, недооценивая значения этих как будто бы незначительных происшествий, много и часто погрешаем – и на деле, как это ни прискорбно, как это ни страшно звучит, являемся отступниками.

Мы постоянно предаем евангельские заповеди, вменяя их ни во что, однако почему-то думаем, что если бы на нашу долю выпало какое-нибудь особенное испытание, вроде того, какое пришлось вытерпеть сорока мученикам Севастийским, то мы проявили бы твердость, потому что сознавали бы, что здесь речь явно идет о спасении или погибели, об исповедании Христа или отречении от Него. Но многих дьявол искушает именно мелочами – мелкими, ничтожными, незначительными происшествиями, легкими скорбями, маленькими соблазнами. Мы же не заботимся о том, чтобы в нас всегда была благодать Божия, не приобретаем ее усиленной молитвой, покаянием и тщательным исполнением своего христианского долга, то есть участием в богослужениях, постами и так далее.

Мы пренебрегаем понуждением себя к исполнению заповедей, пребываем в нерадении, небрежении и беспечности. Таким образом, мы теряем ту благодать, которую получили в Таинстве Крещения, которую получаем в Таинствах Исповеди и Причащения, и потому оказываемся бессильными перед бесчисленными кознями дьявольскими. Сейчас они мелкие, но кто знает, что будет завтра?»

Стихи

Песня Светланы Копыловой:

В армянском городке с названьем Севастия

Была дружина в сорок человек.

Они таких побед в сражениях достигли,

Каких ещё не знал четвёртый век.

Но славою друзья гордиться не привыкли,

Неся достойно званье Христиан…

Вдруг в город, как чума, язычество проникло,

На воинов другой имея план.

Языческим богам отряд не поклонился,

И жертву приносить никто не стал.

Схватили их тогда и бросили в темницу, —

В темнице отреклись чтоб от Христа.

Но к Господу они с молитвою усердной

Воззвали, укрепил их чтобы Он…

Вдруг слышат глас с Небес:

— Кто до конца претерпит,

Тот будет в жизни будущей спасён.

Ни лесть, ни кандалы и ни битьё камнями

Решения не изменили их,

Тогда в морозный день

С них всю одежду сняли

И повели на озеро нагих.

А там, на берегу, топилась жарко баня,

Теплом душистым воинов маня,

И вот один из них не вынес испытанья

И тяжкий Крест на баню променял.

Когда же стал мороз губительным для тела, —

С Небес пролился яркий свет рекой:

Он растопил весь лёд,

Вода вдруг потеплела

И стала как парное молоко.

Когда же Небеса их светом одевали,

В ту ночь один из стражников не спал,

И золотых венцов у них над головами

Он только тридцать девять насчитал.

И вмиг прозрев душой, взлелеял он надежду

Спастись с дружиной подвигом одним,

Он стражу разбудил,

Сорвал с себя одежды

И к воинам примкнул сороковым.

Мучители, поняв, что толку не добиться,

Им перебили голени тогда

И, водрузив тела святых на колесницы,

Решили их сожжению предать.

А самый молодой из мучеников смелых —

Его в дружине звали все «сынок» —

Один ещё дышал,

И жизнь боролась в теле

Со смертью, что скосила целый полк.

Родная мать его молила не страшиться,

Чтоб до конца он в вере пребывал,

И на руках своих несла за колесницей,

Пока последний вздох он не издал.

Подвижников сожгли, останки бросив в воду,

Чтоб христиане не собрали их,

И много ко Христу

Пришло тогда народу,

Воспламенившись подвигом святых.

Но вот, спустя три дня, епископ, как воочью,

Во сне увидел мучеников рать,

Блаженному Петру они велели ночью

Собрать останки и земле предать.

Взяв клириков с собой,

Сквозь темень шёл блаженный,

Не зная, как искать ему и где…

Но у самой воды вдруг замер, пораженный:

Все косточки светились на воде.

Епископ, помолясь, собрал благоговейно

Честные мощи воинов Христа…

По их примеру мы да не впадём в безверье

Под тяжестью несомого креста!

Молитвословия

40 мученикам, в Севастийском озере мучившихся

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и святых сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся:

Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, Акакия, Екдикия (Екдита), Лисимаха, Александра, Или́я, Горгония, Феофила, Дометиана, Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, Сакердона, Николая, Уалерия (Валерия), Филоктимона, Севериана, Худиона, Мелитона и Аглаия помилуй нас, Аминь.

Тропарь, глас 1

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,/ Человеколю́бче, мо́лимся.

Ин тропарь, глас 1

Страстоте́рпцы всечестни́и,/ во́ини Христо́вы четы́редесяте,/ тве́рдии ору́жницы,/ сквозе́ бо огнь и во́ду проидо́сте/ и Áнгелом согра́ждане бы́сте,/ с ни́миже моли́теся Христу́ о и́же ве́рою хва́лящих вас./ сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему вас,// сла́ва Подава́ющему ва́ми всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 3

Страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте,/ во гра́де Севасти́йстем му́жественно пострада́вшии,/ чрез огнь и во́ду проше́дшии,/ в поко́й ве́чный вше́дшии,/ моли́теся о нас ко Го́споду,/ да жизнь ми́рну сохрани́т/ и ду́ши на́ша спасе́т, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 6

Все во́инство ми́ра оста́вльше,/ на Небесе́х Влады́це прилепи́стеся,/ страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять,/ сквозе́ огнь бо и во́ду проше́дше, блаже́ннии,/ досто́йно восприя́сте сла́ву с Небе́с// и венце́в мно́жество.

Величание

Велича́ем вас,/ страстоте́рпцы святи́и четы́редесяте, в Севасти́йстем е́зере му́чившиися,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Молитва святым сорока мученикам Севастийским

О, святии славнии страстотерпцы Христовы четыредесяте, во граде Севастийстем мужественно за Христа пострадавшии, чрез огнь и воду прошедшии и в покой Царствия Небеснаго вшедшии, со Ангелы и всеми святыми светло ликовствующии! Вы, яко друзи Христовы, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих и призывающих вас с верою и любовию. Темже и мы, святую память вашу празднующе, тепле взываем: испросите нам у щедраго Господа прощение согрешений наших вольных и невольных, да остающее время земнаго жития нашего поживем в покаянии и творении заповедей Божиих, всегда памятствующе смерть и суд праведный, егда воздано будет коемуждо по делом его. Вы бо, славнии мученицы, в воинстем чине за имя Христово крепко и единодушно подвизастеся и души своя за Него усердно положисте, помозите убо и нам пребыти твердыми и непоколебимыми в вере православной. Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг видимых и невидимых, да под кровом ваших святых молитв сохранени будем от всех зол даже до последняго дне и часа скончания нашего, и тако прославим о вас Всесвятое достопокланяемое имя Вседетельныя Троицы, Отца и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Советуем почитать:

- Свт. Василий Великий. О святых Севастийских мучениках